고대에는 물체가 운동하는 것을 두고 그 물체에 어떤 힘이 지속적으로 공급되고 있어 그렇다고 믿었다. 이를 테면 공을 힘껏 집어 던졌을 때 손의 힘을 벗어나도 공 자체가 계속 날아가는 원리를 알지 못한 것이다.

그런 수준의 이해였던 것을, 날아가는 공 자체의 표질에 어떤 에너지가 달라붙어 있다고 생각하거나(마치 불에 닿았던 쇠그릇에는 열기가 남아 있듯이) 혹은 그 공에 어떠한 힘이 실시간으로 계속 충격을 가해 운동을 지속하는 것이라는, 그 이해의 수준을 끌어 올린 것은 다름 아닌 갈릴레오였다.

이와 같은 과정을 거쳐 지동설이 등장하게 된 것이다.

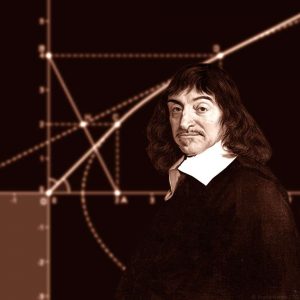

그러나 거기서 한 발 더 나아가, 그 공이 직선의 방향으로 날아가는 운동이 지속되기까지는 (그 표질에) 어떠한 외부적 힘도 필요로 하지 않고서도 가능하다는 사실을 완성해 낸 것은 바로 데카르트였다.

명실상부 ‘자연’의 개념이 창출된 것이다.

태양과 지구를 포함한 모든 만물은 기계적으로, 스스로 돌아가고 있는 것으로 파악되었다. 이와 같은 지동설의 본령으로 진입하게 됨에 따라 정신 운동은 더 이상 신적 요인이 아니었다.

모든 운동의 원리와 더불어 정신 활동도 이 지동설 원리에 소급된 것이다.

이 운동 원리에 입각하면, 인간의 뇌들이 좌회전을 하는 데는 이유가 없다. 목적이 있어서도 아니다. 스스로 그렇게 돌아가는 것이다. 공의 표질에 어떤 전하가 닿아서 날아가는 게 아니었듯이, 그 뇌에 어떤 진리가 묻어서 그걸 좇아 회전하는 게 아니며, 자연적으로 좌회전을 하는 것이다.

그런 뇌는 다른 어떠한 구조, 어떠한 환경에 갖다놓더라도 좌회전을 하기 마련이다. 그 뇌가 특별히 믿는 진리의 내용이 좌편에 있어서가 아니라 그 뇌가 항상 좌편으로 회전을 하기 때문에 그것이 진리가 되는 것이다.

이 운동이 정신 사유의 실체이며, 진리로 표방되는 각종 사물은 회전하는 사유의 연장(extensio)이 되었다.

다른 말로 하면 보편자에서 개별자로, 천동설에서 지동설로 급회전 됨에 따라 유신론에서 무신론이 증대됨 같이 우리 뇌의 좌경화는 원인이나 목적이 없는 지구의 자전과도 같은 것이 되었다.

이것이 주적(主敵)의 이론이 그 반대편의 진영에서도 자생적으로 추앙될 수 있는 원리이며, 또한 이것이 역사 수정주의의 축이 되었다.

한편, 우경화는 이 좌경화의 반동으로 일어나는 회전이며, 그런 점에서 좌경화와 우경화는 실상은 같은 것이다.